令和3年12月14日(月)、オンライン(ZOOMウェビナー)にて、「田園自然再生活動の集い~自然災害と田園自然再生~」を開催しました。

昨年度は新型コロナウィルス感染症拡大により、対面開催を見合わせることになりましたが、今年度は感染症対策を徹底し、オンライン形式で実施することができました。そのため、毎年参加くださる田園自然再生活動に携わる活動団体や行政職員、農業関係者に加え、大学生や教育関係者、他分野の方々にもご視聴いただけました。

|

| 1. 開催趣旨 |

| |

農村では、農業の営みを通じて田んぼや水路、ため池などにさまざまな生きものが育まれ、自然豊かな環境が作り上げられてきました。そして、こうした農業・農村のもつ豊かな自然環境の保全・再生を図るため、地域が一体となって取り組んでいるのが「田園自然再生活動」です。

農家の高齢化や減少に伴い、こうした活動や活動団体の脆弱化が懸念される中、「田園自然再生活動」によって育まれてきた自然、文化、そして地域社会がより良いものになるよう、改めてこれら活動団体の体制を確立し、着実に活動していく必要があります。

今回は、全国各地、いつ、どこで発生してもおかしくない地震、豪雨などによる大規模自然災害からの復興や防災の取組に、「田園自然再生活動」はどう関わっていくことができるのか。「自然災害と田園自然再生」をテーマとして、様々な困難に立ち向かうための地域のつながり、まとまりや地域力を高めるための「田園自然再生活動」の新たな可能性について考えます。

|

| 2. 開催概要 |

| |

| ・開 催 日: |

令和3年12月14日(火) 13:30~16:30 |

| ・開催方法: |

オンライン形式(ZOOMウェビナー) |

| ・主 催: |

(一社)地域環境資源センター、田園自然再生活動協議会 |

| ・後 援: |

農林水産省、環境省、全国農村振興技術連盟、(公社)農業農村工学会、 |

| |

農村計画学会、日本グラウンドワーク協会 |

| ・参加人数: |

130名(参加登録数:150人) |

| ・プログラム: |

出演者プロフィール |

| (1)主催者挨拶 |

田園自然再生活動協議会 会長 中村桂子 |

| (2)来賓挨拶 |

農林水産省農村振興局整備部長 川合規史 |

| |

環境省自然環境局自然環境計画課長 堀上勝 |

| (3)基調講演 |

一ノ瀬友博

(慶應義塾大学環境情報学部

学部長、農村計画学会 会長)

「気候変動と人口減少に対応した防災・減災と田園自然再生」 |

| (4)パネルディスカッション |

| ・コーディネーター: |

荘林幹太郎(学習院女子大学

副学長) |

| ・コメンテーター : |

中村桂子

(田園自然再生活動協議会

会長) |

| |

一ノ瀬友博(慶應義塾大学

教授) |

| |

田中忠次

(地域環境資源センター理事長) |

| ・パネリスト: |

遠藤源一郎(宮城、遠藤環境農園) |

| |

大津愛梨 (熊本、NPO法人田舎のヒロインズ) |

| |

谷 正昭 (兵庫、淡路東浦ため池・里海交流保全協議会) |

|

|

|

3.プログラム内容

|

| |

○ 開 会 |

| |

田園自然再生活動協議会会長の中村桂子氏より主催者代表挨拶、その後、農林水産省の川合整備部長及び環境省自然環境計画課の堀上課長より、自然災害からの復興や田園自然再生活動に携わる参加者へ温かい応援メッセージをいただきました。 |

| |

|

|

|

田園自然再生活動協議会

会長 中村 桂子 氏 |

農林水産省農村振興局

整備部長 川合規史 氏 |

環境省自然環境局

自然環境計画課長 掘上勝 氏 |

|

| |

○ 講 演 |

| |

【基調講演】「気候変動と人口減少に対応した防災・減災と田園自然再生」

慶応義塾大学環境情報学部長、農村計画学会会長 一ノ瀬友博氏

|

| |

慶応義塾大学環境情報学部の一ノ瀬学部長は景観生態学、景観計画学、造園学、農村計画学を専門とし、都市における生態的ネットワーク計画手法、持続可能な農村地域の再生、日本におけるグリーンインフラのあり方について調査研究を行い、宮城県気仙沼市の震災復興支援や地域活動支援を通じて、研究成果の社会への還元を進められています。

世界的な気候変動により日本でも全国各地で豪雨等の自然災害が頻発化する中、災害リスクを下げることが国際的にも一般的になってきています。そこで、講演では、生態系を基盤とした災害リスクの低減手法として「生態系減災」をご紹介いただきました。健全な生態系は災害からの影響の緩衝帯として機能し、人や財産が危険にさらされるリスクを軽減するとされ、このような機能を総称して生態系減災と呼んでいます。生態系減災は霞堤や防潮林、輪中や遊水地など、日本の歴史の中でも伝統的に使われてきた生態系を活用した防災・減災手法で、生態系サービスの一つであり、グリーンインフラが発揮する機能の一つとされています。

また、人口減少時代を迎えた日本において、地方で無居住化する地域が増えていること、及び東日本大震災で津波被害を受けた気仙沼市等を事例に、水田や畑、森林等から都市的土地利用への土地利用の変化に伴い浸水被害が大きくなっていること、霞堤があるような農地は浸水リスクがある一方で、生物にとっては住みよいところ(基調講演ではコウノトリの生息適地を例に紹介)であることから、何らかのインセンティブを農家に与えて霞提とともに農地を残すことが生物多様性にも寄与すること等が紹介されました。

最後のまとめとして、人口増加局面では災害リスクの高い土地の高度利用もやむを得なかったが、気候変動による災害リスクが高まる中、人口減少時代を迎えた日本では、人口減少を逆手にとり、リスクの高い土地で自然再生を進めることにより、人にとっても生き物にとっても幸せな未来へとつながっていくのではないか、また、霞堤を含め、流域治水等の流域で災害リスクを下げる取組において農村地域が果たしうる減災効果は、受益者(下流部の都市)と負担者(上流部の農村)が一致しないため、上下流の連携を含め、ガバナンスや負担の仕組みをデザインすることが必要なのではないかと、今後の持続可能な農村地域づくりに対する貴重な提言をいただきました。

|

|

慶應義塾大学

一ノ瀬友博 教授 |

|

|

| |

○ パネルディスカッション

~自然災害と田園自然再生~ |

| |

| |

コーディネーター: |

荘林幹太郎 氏 |

| |

コメンテーター : |

中村桂子 氏、一ノ瀬友博

氏、田中忠次 氏 |

| |

パネリスト : |

遠藤源一郎 氏、大津愛梨

氏、谷正昭 氏 |

| |

学習院女子大学の荘林副学長をコーディネーターとして、3名のパネリストに各地域での活動を発表いただいた後、中村会長、一ノ瀬教授、田中理事長の3氏のコメンテーターを加えた7名でディスカッションが行われました。

|

| |

<パネリスト活動発表の概要>

【活動発表①】

「生き物と共生した農業と地域づくり」

遠藤環境農園 遠藤源一郎

氏(宮城県仙台市)

仙台市宮城野区の沿岸部に位置する新浜で米の有機栽培に取り組まれています。東日本大震災による津波により、ご自宅の集落が壊滅的な被害を受けました。遠藤氏は町内会のまちづくり担当として、集落の復興に向けた取組みに関わるとともに、震災でいなくなったメダカを復活させるため、動物園や大学と協力して、「仙台メダカ米プロジェクト」と称する有機米の田んぼを活用したメダカ等の多様な生物が共生する米作りや、環境学習会の開催等の様々な田園自然再生活動に取り組まれています。活動発表では、その時の様子を苦労、課題を交えながら発表いただきました。

|

|

【活動発表②】

「田園自然再生とコミュニティ維持を目指す農家の『ヨメ』の飽くなき挑戦」

NPO法人田舎のヒロインズ 大津愛梨氏(熊本県南阿蘇村)

4児の母として美しい農村の風景を子供や孫たちに引き継ぎたいとの思いから、大学在学中に知り合った夫の郷里である南阿蘇で農業後継者として就農されました。有機肥料を使った無農薬・減農薬米の栽培を行いながら、女性農家を中心としたNPO法人田舎のヒロインズを設立し、農業、農村の価値や魅力の発信など活動は多岐にわたり、日経ウーマン「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」等を多数受賞されています。活動発表では、南阿蘇での景観保全型・資源循環型農業の様子や2016年に発生した熊本地震をきっかけに立ち上げた農村振興に携わる複数のプロジェクトの紹介、防災・減災に役立つコミュニティの力(地域の繋がりの場づくり)、農家でできる防災・減災の工夫、災害時にも役立つ伝統保存食の知恵や技の伝承等について発表いただきました。

|

|

【活動発表③】

「ため池・里海交流保全活動 ~“かいぼり”がつなぐ農村と漁村の交流について~」

淡路東浦ため池・里海交流保全協議会 谷 正昭 氏(兵庫県淡路市)

兵庫県淡路島にて、近年各地で頻発する豪雨により、適正に維持管理されていないため池の法面崩壊や漏水による決壊被害が懸念されるため、豪雨災害に備えたため池の泥抜きや補修等を行う“かいぼり”を50年ぶりに復活させ、県内へため池保全活動の輪を拡大させるとともに、地域の生態系保全にも取り組んでいます。今回は、ため池の維持管理のための労力不足に悩む農村(農家)と栄養塩不足から海苔の色落ちや海の生産力低下に悩む漁村(漁師)を繋ぎ、農村と漁村を巻き込んだ“かいぼり”を復活させた活動の様子や背景、課題等について発表いただきました。 |

|

|

| |

<パネルディスカッション

~自然災害と田園自然再生~> |

| |

|

|

コーディネーター:

学習院女子大学

副学長 荘林幹太郎 氏 |

コメンテーター:

慶應義塾大学

教授 一ノ瀬友博 氏 |

|

|

コメンテーター:

田園自然再生活動協議会

会長 中村桂子 氏 |

コメンテーター:

地域環境資源センター

理事長 田中忠次 氏 |

|

| |

3氏の活動発表を受け、先ず始めに、中村会長から、発表のあった各活動が、成長の時代の中で消えそうになっている地域のつながり等の考え方を変えて新しくやっていこう、または伝統を活かそうとしており、それを若い世代に繋げていくことに感銘を受けたとコメントがありました。また、田中理事長から、ご自身の専門の観点から、日本における霞提や連続堤、ため池等の特徴や豪雨時等におけるメリット、デメリットなどについてコメントがありました。

|

| |

1)田園自然再生活動が地域に与えたインパクト

荘林氏の提案により、「田園自然再生の様々な活動が地域コミュニティにどのような影響やインパクトを与えたか」をテーマとして、意見交換を進めていただきました。

これに対して、一ノ瀬教授から、防災の議論ではインフラの機能論になりがちだが、農村の景観や環境も人の手がかかって形成されてきたものであることから、自然を活かした防災・減災を行うためにも、コミュニティの力は欠かすことができないものであり、コミュニティへの支援が重要であること。また、その地域にどのような生活や生業があったかを再評価し、そこに若い人に関わってもらって動かしていくことが肝要であるとコメントがありました。

大津氏からは、野焼きや田植え、稲刈り等のイベント的な活動は人を呼びやすいが、管理作業には人を呼びにくいため、若い時期に一時期でも住んでもらい地域に関心を持ってもらうための取組を進めているとし、都市への人口一極集中やコロナ禍の中で、特に子育て世代が農村に移住するといった流れができていくことに期待を込めてお話しいただきました。

遠藤氏からは、津波被害で集落に戻って来られない方もいる中、そういった方々にもメダカを戻す取組で共感の輪を広げることができたことを紹介いただきました。また、農業や生き物とともにあった集落の生業や暮らしを振り返る取組が大切であること、さらに、農家に対する関心が低くなる中、様々な生き物が生息する田んぼには子供たちも興味を示すため、田んぼの自然環境を活かして田んぼの物語を発信し、田んぼに来てもらうことにより農業の関心を高めることが大切であるとのコメントがありました。

|

| |

2)知恵の継承

続いて荘林氏より、「昔からの知恵をどのように若い世代に継承していくか」について、新たなテーマの提示がありました。

これに対して、谷氏から、“かいぼり”の経験から、ため池の水の抜き方、底樋の開け方、漏水防止の方法等が分かっているのは谷氏の親の世代までで、ご自身を含め分からないことが多かったため、これまでの“かいぼり”の経験をもとに、細かい技術をしっかりと若い世代に伝えながら、ため池の保全を図っていきたいとコメントがありました。

谷氏の発言を受け、田中理事長からは、ため池の防災は、いかに維持管理をしているかが重要であり、“かいぼり”のように地域住民が参加しながら維持管理を行うことで、皆で堤体や底樋等の場所や構造を確認することができ、ため池の維持管理に関する知識やノウハウを自然と学ぶことができることから、地域住民を巻き込んだ管理活動は地域全体の防災力を高めるために大切なことであるとコメントがありました。

これまでのコメント等を受け、荘林氏から、人が手を架けることにより適切に機能が発揮されるが、農村部では手を架ける人がいなくなってきている現状を踏まえ、生き物や自然が人をつなぎとめる可能性があると、まとめていただきました。

|

| |

3)受益と負担のミスマッチ及び土地利用調整

パネルディスカッションの最後には、荘林氏から、「集い」の開催に先立ち参加者から頂いた質問・コメントについて紹介いただき、ディスカッションを行いました。

田んぼダムについて、洪水防止等に果たす役割に期待する一方、受益と負担のミスマッチや土地利用調整等の問題についての質問があり、荘林氏から、日本では環境支払いが欧米に比較して非常に小さいと、防災や自然再生の観点で土地利用を調整する制度や手段が無いことを問題提起した上で、ディスカッションが行われました。

一ノ瀬教授からは、日本では生態系サービスの機能に対する評価が低く、環境支払いの強化が必要であるが、さらに、熊本が全ての水を地下水で賄っていることから、地下水を介して上下流が連携し、下流の都市部住民が上流の水田や草地の保全活動に参加していることを例に、「お金」以外での上下流の連携の必要性について説明がありました。また、南阿蘇の例を挙げて、その地域に一度来ていただいて愛着を持ってもらうことにより、支援やサポーターが増えることについてもご紹介がありました。土地利用調整については、欧米に比べ土地利用規制が比較的緩い日本では、損保契約に当たり、災害リスクの高い土地と低い土地とで保険の対象や負担に差をつけることで土地利用調整を促す方法を提案いただきました。

大津氏からは、カーボンオフセットのように、生物多様性を維持するための地域の取組や営農活動に対し、企業がその価値を買い取るような制度を提案いただき、そして、環境と人の営みとを対比した際に、欧米とは異なり環境が強い日本での環境支払いの難しさについて説明がありました。土地利用調整については、県や市町村を単位としてトラストで守るべき場所の枠を広げていくことが大切であるとコメントをいただきました。

遠藤氏からは、メダカは生物多様性のシンボルであり、その価値観、生物多様性は楽しいということを市民や子供に理解してもらうことが必要であると説明がありました。

|

| |

最後に中村会長から、農政や受益と負担、土地利用調整等の基本的なシステムは、地域の方の声を聞きながら官庁や大学の先生方等で作っていただき、そういったシステムがしっかりとできれば、各地域で多様な活動が可能となり、地域で頑張る方々との組み合わせが良い方向に行くことを願っていると、期待を込めたコメントがありました。

|

|

| 4.ふりかえり |

| |

今回の「田園自然再生活動の集い」では、自然災害からの復興、防災・減災において自然再生活動が果たす役割や自然環境を活用した防災・減災の工夫、さらに、その中での人と人との繋がりの大切さや自然環境がその繋がりを作るきかっけとなることなど、今後、自然災害からの復興や防災・減災に当たっていく上でのたくさんのヒントを得られました。「田園自然再生活動」が持つ新たな可能性を信じ、これからも継続していくことの意義を改めて考える機会になったのではないでしょうか。

|

| |

<参加者アンケート>

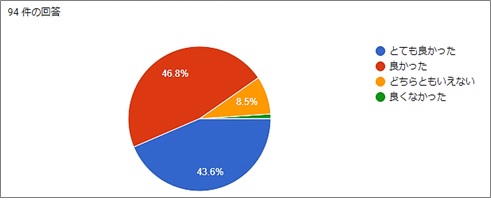

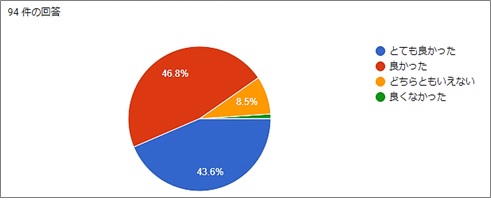

オンラインイベント終了後、参加者アンケートを実施したところ、94件の回答を得ました。

Q.本日のシンポジウムはいかがでしたか? |

|

| |

その他記述式回答

・今回のシンポジウムで印象に残ったこと、参考になったこと(63件の回答)

・今後のシンポジウムで取り上げて欲しいテーマ(52件の回答)

・その他ご意見など(36件の回答) |